Questo blog accoglie la nuova avventura di quelli di Sguardi d’Altrove, e il Reverendo Dogdson, con i suoi dubbi sulla realtà, si aggiunge al nostro olimpo di numi tutelari. Non dimentichiamo gli autori che più spesso ci hanno accompagnati nel viaggio di Sguardi d’Altrove, anzi, da loro ripartiamo. Quindi, un pensiero affettuoso e ammirato, in particolare, ad Alan Bennet a alla sua Sovrana Lettrice, mantenendo ben fermo il principio che ragguagliare non è leggere.

mercoledì 23 maggio 2018

prossimo incontro

Ci ritroviamo il prossimo 11 giugno per farci guidare da Silvia alla scoperta del romanzo di Kate Atkinson: Dietro le quinte al museo

martedì 22 maggio 2018

I 5 libri di Philip Roth che chiunque dovrebbe leggere

È stato uno degli scrittori più venerati della dalla critica mondiale, l’eterno candidato a un Nobel che però non ha mai vinto. Philip Roth, nato a Newark, New Jerse , il 19 marzo 1933, è morto il 22 maggio del 2018 a New York, in un ospedale di Manhattan.

Non è facile orientarsi nella sua fluviale produzione letteraria, inaugurata nel 1958 con i racconti di Goodbye Columbus e conclusa nel 2010 con Nemesi e il successivo annuncio, nel 2012, di non voler scrivere altro, mai più.

Quali libri dovrebbe leggere chi intende affrontare, per la prima volta, Philip Roth? Quali sono le opere imperdibili?

Abbiamo provato a rispondere con l’elenco di cinque qui sotto. Speriamo di esserci riusciti, ma chi avesse idee diverse può dare i suoi suggerimenti nei commenti.

1. Lamento di Portnoy

Il segno delle prime opere di Roth è quello di una travolgente verve comica abbinata alla sicurezza con cui l’autore padroneggia la scrittura. Lamento di Portnoy (1969), oltre ad essere uno dei Roth più letti di sempre, è il titolo più rappresentativo di questo periodo. Alexander Portnoy, figlio indisciplinato di una famiglia religiosa e borghese, si accomoda sul divano dello psicanalista e racconta di un'esistenza trascorsa in gran parte a fare sesso (soprattutto da solo) e a fuggire dalla mamma impicciona. Una dissacrante tragicommedia ebraica americana, modello letterario per i molti scrittori emuli di Roth nonché per il cinema del quasi coetaneo Woody Allen, pure lui adepto della triade sesso, psicanalisi e laicismo. Insomma, Portnoy fa molto ridere, oltre che pensare.

2. Zuckerman Scatenato

Una delle (numerose) doti letterarie di Roth è la straordinaria capacità di giocare con l’illusione dell’autobiografia. Ossia il virtuosismo di raccontare tutto di sé senza lasciar capire al lettore quale sia la linea di confine tra memoria e fantasia. Come se ogni volta l’autore reinventasse se stesso. Per buona parte della sua carriera, Roth coabita con il personaggio di Nathan Zuckerman, lo scrittore suo alter ego comparso in molte opere tra cui questo breve ma brillantissimo romanzo. Zuckerman scatenato è un abile gioco di specchi, fra tante citazioni coltissime e l'umorismo con cui Roth prende in giro il suo medesimo successo, i suoi libri e il mondo intero.

3. Pastorale americana

Il libro più famoso e venduto di Roth, il grande romanzo del Roth maturo. Gli anni passano ma il ribelle e irriverente autore di Portnoy è invecchiato bene, ora è un architetto della letteratura, capace di elevare costruzioni perfette per quattrocento pagine e passa. Attraverso una vicenda familiare descritta con forza espressiva ineguagliabile, Pastorale americana riproduce lo spietato affresco dell’America e delle società occidentali. Con questo libro Roth vince una caterva di premi. fra cui il Pulitzer 1998.

4. Everyman

Scritto nel 2006, rappresenta l’ultima evoluzione nella complessa storia artistica di Roth. Everyman non lascia spazio ai sorrisi, ma proprio in questo romanzo Roth porta all’estremo l’esercizio di identificarsi totalmente con il personaggio. E lo fa calandosi in una terrificante battaglia fra la vita e la morte. Non c’è nulla di male nel rivelare chi sarà il vincitore: lo si capisce sin dalla copertina, completamente nera, in lutto per il suo protagonista che inevitabilmente, nelle ultime straordinarie pagine, sprofonda nella vertigine del disfacimento e infine ci lascia per entrare nel buio del nulla. Un capolavoro drammatico, scritto con straziante bravura.

5. La macchia umana

Dunque non esiste un solo libro in grado di rappresentare Roth? No, l’autore ha troppe prospettive, troppe cose da dire, troppi personaggi da raccontare. Tuttavia La macchia umana è un buon compendio per interpretare le caratteristiche principali di Roth. In queste pagine riconosciamo il culmine della sua lunga guerra contro il moralismo puritano contemporaneo (e contro l’ipocrisia del politicamente corretto) ma anche la sua originalità di narratore dell’erotismo. C’è l’incedere della tragedia, mutuato dai classici (i greci, Shakespeare) ma non manca l’ironia autobiografica, qui nella figura del solito Nathan Zuckerman. L'alter ego è peraltro chiamato a evocare le vicissitudini del professor Silk, colpevole di un segreto troppo grande. Se non è il miglior Roth in assoluto, questo romanzo del 2000 resta un indispensabile punto di partenza per capire la sua arte. Buon compleanno, Philip, e magari ripensaci. Torna a scrivere.

---------------------------------------------

- Lamento di Portnoy - Philip Roth (Einaudi)

- Zuckerman scatenato - Philip Roth (Einaudi)

- Pastorale americana - Philip Roth (Einaudi)

- Everyman - Philip Roth (Einaudi)

- La macchia umana - Philip Roth (Einaudi)

(Questo articolo è stato pubblicato la prima volta il 19 marzo 2013 in occasione degli 80 anni di Philip Roth e ripubblicato con alcune modifiche il 23 maggio 2018).

Lorenzo Barbarossa -

ci ha lasciato Philip Roth

È stato uno degli scrittori più venerati della dalla critica mondiale, l’eterno candidato a un Nobel che però non ha mai vinto. Philip Roth, nato a Newark, New Jersey , il 19 marzo 1933, è morto il 22 maggio del 2018 a New York, in un ospedale di Manhattan.

Non è facile orientarsi nella sua fluviale produzione letteraria, inaugurata nel 1958 con i racconti di Goodbye Columbus e conclusa nel 2010 con Nemesi e il successivo annuncio, nel 2012, di non voler scrivere altro, mai più.

Quali libri dovrebbe leggere chi intende affrontare, per la prima volta, Philip Roth? Quali sono le opere imperdibili?

Abbiamo provato a rispondere con l’elenco di cinque qui sotto. Speriamo di esserci riusciti, ma chi avesse idee diverse può dare i suoi suggerimenti nei commenti.

1. Lamento di Portnoy

Il segno delle prime opere di Roth è quello di una travolgente verve comica abbinata alla sicurezza con cui l’autore padroneggia la scrittura. Lamento di Portnoy (1969), oltre ad essere uno dei Roth più letti di sempre, è il titolo più rappresentativo di questo periodo. Alexander Portnoy, figlio indisciplinato di una famiglia religiosa e borghese, si accomoda sul divano dello psicanalista e racconta di un'esistenza trascorsa in gran parte a fare sesso (soprattutto da solo) e a fuggire dalla mamma impicciona. Una dissacrante tragicommedia ebraica americana, modello letterario per i molti scrittori emuli di Roth nonché per il cinema del quasi coetaneo Woody Allen, pure lui adepto della triade sesso, psicanalisi e laicismo. Insomma, Portnoy fa molto ridere, oltre che pensare.

2. Zuckerman Scatenato

Una delle (numerose) doti letterarie di Roth è la straordinaria capacità di giocare con l’illusione dell’autobiografia. Ossia il virtuosismo di raccontare tutto di sé senza lasciar capire al lettore quale sia la linea di confine tra memoria e fantasia. Come se ogni volta l’autore reinventasse se stesso. Per buona parte della sua carriera, Roth coabita con il personaggio di Nathan Zuckerman, lo scrittore suo alter ego comparso in molte opere tra cui questo breve ma brillantissimo romanzo. Zuckerman scatenato è un abile gioco di specchi, fra tante citazioni coltissime e l'umorismo con cui Roth prende in giro il suo medesimo successo, i suoi libri e il mondo intero.

3. Pastorale americana

Il libro più famoso e venduto di Roth, il grande romanzo del Roth maturo. Gli anni passano ma il ribelle e irriverente autore di Portnoy è invecchiato bene, ora è un architetto della letteratura, capace di elevare costruzioni perfette per quattrocento pagine e passa. Attraverso una vicenda familiare descritta con forza espressiva ineguagliabile, Pastorale americana riproduce lo spietato affresco dell’America e delle società occidentali. Con questo libro Roth vince una caterva di premi. fra cui il Pulitzer 1998.

4. Everyman

Scritto nel 2006, rappresenta l’ultima evoluzione nella complessa storia artistica di Roth. Everyman non lascia spazio ai sorrisi, ma proprio in questo romanzo Roth porta all’estremo l’esercizio di identificarsi totalmente con il personaggio. E lo fa calandosi in una terrificante battaglia fra la vita e la morte. Non c’è nulla di male nel rivelare chi sarà il vincitore: lo si capisce sin dalla copertina, completamente nera, in lutto per il suo protagonista che inevitabilmente, nelle ultime straordinarie pagine, sprofonda nella vertigine del disfacimento e infine ci lascia per entrare nel buio del nulla. Un capolavoro drammatico, scritto con straziante bravura.

5. La macchia umana

Dunque non esiste un solo libro in grado di rappresentare Roth? No, l’autore ha troppe prospettive, troppe cose da dire, troppi personaggi da raccontare. Tuttavia La macchia umana è un buon compendio per interpretare le caratteristiche principali di Roth. In queste pagine riconosciamo il culmine della sua lunga guerra contro il moralismo puritano contemporaneo (e contro l’ipocrisia del politicamente corretto) ma anche la sua originalità di narratore dell’erotismo. C’è l’incedere della tragedia, mutuato dai classici (i greci, Shakespeare) ma non manca l’ironia autobiografica, qui nella figura del solito Nathan Zuckerman. L'alter ego è peraltro chiamato a evocare le vicissitudini del professor Silk, colpevole di un segreto troppo grande. Se non è il miglior Roth in assoluto, questo romanzo del 2000 resta un indispensabile punto di partenza per capire la sua arte. Buon compleanno, Philip, e magari ripensaci. Torna a scrivere.

[Korenzo Narbrossa 23/05//2018]

martedì 15 maggio 2018

3 Faces di Jafar Panahi, Cannes 71

Tre volti, tre generazioni di attrici in Iran: Benhaz Jafari è una star di oggi, conosciuta e amata per i suoi personaggi nelle soap televisive, e prima anche interprete per l’allora giovanissima Samira Makhmalkbaf in Lavagne (2000); Marziyeh Rezaei non è un’attrice, Jafari Panahi l’ha incontrata per caso in strada convincendosi subito che sarebbe stata perfetta nel ruolo della ragazza aspirante attrice contro i voleri della famiglia; Sharzhad era invece una star del cinema iraniano prima della rivoluzione, danzatrice e cantante è stata poi messa al bando insieme a molti altri artisti del suo tempo come esempio di malcostume e di decadenza morale.

Anche Behruz Vossoughi, di cui nel film vediamo solo il ritratto su una locandina era – ed è ancora – una leggenda, incarnazione del «vero maschio» nell’immaginario popolare, protagonista per Amir Naderi in Tangsir, oggi come il regista di Monte in esilio in America. La storia del cinema iraniano attraversa 3 Faces, presentato ieri in concorso, la nuova regia «fuorilegge» di Jafar Panahi che se riesce a opporsi al divieto di girare nulla può contro quello di uscire dal Paese, a meno probabilmente di non scegliere anche lui l’esilio.

Così la sua «sedia» ai festival rimane sempre vuota, un’assenza che come per Sharzhad nel film, mai mostrata in primo piano ma solo da lontano – ascoltiamo solo la sua «vera» voce che legge un poema – si fa presenza simbolica che interroga il senso della libertà dell’artista, il suo ruolo nella società e nel suo tempo. Diverso dai precedenti realizzati più come dichiarazione d’urgenza dopo la condanna, 3 Faces continua a mettere alla prova la stessa relazione tra «realtà» e «finzione» con cui comporre un racconto del mondo, con un omaggio esplicito a Kiarostami (Dov’è la casa del mio amico o Il sapore della ciliegia), a cui ci riporta il viaggio in macchina di Panahi e di Jafari verso il villaggio tra i monti che spalanca una visione sulle zone più remote e povere dell’Iran, dove le persone quando scoprono che attrice e regista non sono venuti per dare voce ai loro problemi si infuriano.

Tutto comincia con un video su Instagram, una ragazza disperata per il divieto della famiglia di frequentare la scuola di recitazione a Tehran si rivolge a Benhaz Jafari e alla fine del suo sfogo (monologo magnifico) si impicca. Vero? Falso? Panahi esclude un montaggio all’amica attrice sconvolta che lascia il set e lo accompagna a cercarla. La ragazza è malvista da tutti, troppo indipendente, l’hanno fatta fidanzare di forza per evitare lo scandalo ma lei vuole fuggire, essere un «saltimbanco»come chiamano gli attori al villaggio, una donna immorale come Sharzad a cui nessuno parla e che il sindaco ha esiliato in una casetta fuori dal villaggio.

Ogni incontro lungo la strada rivela qualcosa, è un dettaglio di abitudini, culture, tradizioni radicate, la trama dell’intero Paese. Perché non è un film sul cinema iraniano 3 Faces, nonostante appunto gli omaggi che lo punteggiano, piuttosto la sua storia e i suoi protagonisti diventano il dispositivo attraverso il quale indagare la storia e il presente, quella «realtà» che presentata in altro modo sarebbe solo retorica. La censura, gli esili, le battaglie che devono affrontare tutti i personaggi, compreso quello del regista Panahi, è (citando Godard) un remake che si ripete e che appare con un gesto di libertà rispetto ai poteri della tradizione e della politica e della religione – spesso intrecciati.

«Le regole le inventano per non risolvere i problemi e le cambiano ogni volta», dice una ragazza. Il potere del controllo, e il suo paradosso, per metterli in difficoltà si deve adottare un punto di vista strabico, quello da cui si pone Panahi i Tre volti del titolo che sono volti di donna, la forza vitale, l’unica in grado di contestare quel patriarcato che tutto assomma nelle sue diverse declinazioni e che si aggrappa al suo stato con determinazione man mano che questo appare sempre meno motivato. C’è un’immagine molto bella di un toro ferito, il padrone ne esalta le capacità di stallone in grado di fecondare molte vacche nello stesso giorno, è una tragedia dice perché l’indomani le vacche arriveranno al villaggio e il toro non ci sarà, non può morire. Il maschile/macho è celebrato, il vecchio divenuto padre fiero dei figli avuti da qualche ennesima moglie anche in tarda età che vuole regalare a Behruz Vossoughi la pelle della circoncisione di uno di loro, non comprendendo i motivi che impediscono all’attore e a Panahi di incontrarsi. Gli uomini parlano, decidono, condannano, sbraitano, aggrediscono.

Alle donne sta trovare le strategie giuste con cui aggirare quelle loro regole sempre uguali nella loro diversità.

Un allenamento duro, doloroso, resistente: invenzione contro dogma, intuizione contro conservazione. Ed è in questo spazio del «femminile» che Panahi pone il suo cinema, illuminando con pazienza i conflitti nelle sfumature, le contraddizioni e anche la bellezza del «suo» Iran a cui nella critica riesce sempre a guardare con amore.

[Crisitna Piccino 15/05/2018]

sabato 12 maggio 2018

Addio allo storico Manlio Brigaglia

Ai giovanissimi redattori che, nella prima metà degli anni

Settanta del secolo scorso, si erano raccolti intorno a lui nel

settimanale «Il Lunedì» – nato per rompere il monopolio conservatore

della Sir di Nino Rovelli sull’informazione sarda – Manlio Brigaglia

diceva che i suoi giornalisti preferiti erano quelli che sapevano

«prendere l’ascensore», cioè quelli che sapevano passare dai temi

«bassi» a quelli «alti» con la stessa accuratezza e lo stesso rigore

intellettuale. Da professore – per oltre vent’anni al liceo classico

«Domenico Alberto Azuni» e poi all’Università di Sassari – Brigaglia

insegnava che per chi fa ricerca, ma più ancora per chi impara a farla,

ovvero gli studenti, la domanda capitale che ogni fatto analizzato pone

è: «Perché?». Mai fermarsi alla semplice descrizione. Andare a fondo,

invece, capire le cause dietro ogni effetto. Nessuna attività

intellettuale – insegnava Brigaglia – ha valore se non è pensiero

critico, la sola forma di pensiero che non lascia disarmati di fronte

alla realtà, la sola forma di pensiero che la realtà può trasformarla. E

ha sempre insegnato, Brigaglia, che la stessa regola vale per il

giornalismo.

Ricordo Brigaglia direttore del «Lunedì» bersagliato sulla scalinata dell’Azuni da una pioggia di monetine tirategli addosso dai militanti di un gruppo neo fascista. Lo accusavano di essersi venduto – con quel foglio che rispondeva a tanti «Perché?» scomodi – al nemico (non c’è bisogno di dire chi fosse il nemico per il Fronte della gioventù). Ricordo le decine di studenti dell’Azuni – di tutti gli orientamenti politici, dai cattolici sino a gruppi della nuova sinistra, che in quella circostanza si strinsero intorno a Brigaglia per proteggerlo da un’aggressione vile e meschina: come un abbraccio a difesa di un uomo giusto.

Brigaglia ci ha lasciato l’altro ieri all’età di 89 anni, stroncato da un malore improvviso. Storico, giornalista, gran divulgatore, persona di raffinata cultura e straordinaria ironia, era nato a Tempio il 12 gennaio del 1929. Nonostante l’età, non aveva mai rinunciato al suo ruolo di voce critica. Onnipresente da oltre cinquant’anni nel dibattito culturale e politico sardo, si era laureato in Lettere classiche a Cagliari. Lasciato l’insegnamento al liceo Azuni, dal 1971 è stato titolare del corso di Storia contemporanea all’Università di Sassari. Dal 1983 al 1985 ha diretto il Dipartimento di Storia dell’ateneo sassarese. Ha collaborato a lungo con l’Istituto sardo per la storia della Resistenza. «Instancabile promotore delle ricerche storiche sul Novecento sardo, biografo di Emilio Lussu, tra gli iniziatori degli studi sull’antifascismo e la nascita dell’autonomia – dice Marina Moncelsi, direttrice dell’Istituto – a lui si devono interpretazioni e strumenti di ricerca con i quali la comunità degli studiosi dovrà confrontarsi ancora per lungo tempo. Il lavoro di organizzazione culturale che ha svolto per decenni con instancabile e capillare alacrità ha suscitato, incoraggiato e stimolato la riflessione e l’attività di una generazione di studiosi e appassionati che oggi lo ricordano con affetto e gratitudine. La sua rigorosa azione intellettuale rappresenta un esempio e una preziosa eredità lasciati a tutti coloro che oggi e nel tempo dedicheranno energie alla costruzione di una Sardegna più consapevole e più libera».

Brigaglia ha continuato fino all’ultimo il suo lavoro di lettura critica della realtà regionale sarda attraverso le pagine di cultura del quotidiano sassarese La Nuova Sardegna, giornale per il quale curava anche una seguitissima rubrica di lettere dei lettori.

[Costantino Cossu 12/05/2018]

Ricordo Brigaglia direttore del «Lunedì» bersagliato sulla scalinata dell’Azuni da una pioggia di monetine tirategli addosso dai militanti di un gruppo neo fascista. Lo accusavano di essersi venduto – con quel foglio che rispondeva a tanti «Perché?» scomodi – al nemico (non c’è bisogno di dire chi fosse il nemico per il Fronte della gioventù). Ricordo le decine di studenti dell’Azuni – di tutti gli orientamenti politici, dai cattolici sino a gruppi della nuova sinistra, che in quella circostanza si strinsero intorno a Brigaglia per proteggerlo da un’aggressione vile e meschina: come un abbraccio a difesa di un uomo giusto.

Brigaglia ci ha lasciato l’altro ieri all’età di 89 anni, stroncato da un malore improvviso. Storico, giornalista, gran divulgatore, persona di raffinata cultura e straordinaria ironia, era nato a Tempio il 12 gennaio del 1929. Nonostante l’età, non aveva mai rinunciato al suo ruolo di voce critica. Onnipresente da oltre cinquant’anni nel dibattito culturale e politico sardo, si era laureato in Lettere classiche a Cagliari. Lasciato l’insegnamento al liceo Azuni, dal 1971 è stato titolare del corso di Storia contemporanea all’Università di Sassari. Dal 1983 al 1985 ha diretto il Dipartimento di Storia dell’ateneo sassarese. Ha collaborato a lungo con l’Istituto sardo per la storia della Resistenza. «Instancabile promotore delle ricerche storiche sul Novecento sardo, biografo di Emilio Lussu, tra gli iniziatori degli studi sull’antifascismo e la nascita dell’autonomia – dice Marina Moncelsi, direttrice dell’Istituto – a lui si devono interpretazioni e strumenti di ricerca con i quali la comunità degli studiosi dovrà confrontarsi ancora per lungo tempo. Il lavoro di organizzazione culturale che ha svolto per decenni con instancabile e capillare alacrità ha suscitato, incoraggiato e stimolato la riflessione e l’attività di una generazione di studiosi e appassionati che oggi lo ricordano con affetto e gratitudine. La sua rigorosa azione intellettuale rappresenta un esempio e una preziosa eredità lasciati a tutti coloro che oggi e nel tempo dedicheranno energie alla costruzione di una Sardegna più consapevole e più libera».

Brigaglia ha continuato fino all’ultimo il suo lavoro di lettura critica della realtà regionale sarda attraverso le pagine di cultura del quotidiano sassarese La Nuova Sardegna, giornale per il quale curava anche una seguitissima rubrica di lettere dei lettori.

[Costantino Cossu 12/05/2018]

Gramsci per la scuola. Conoscere è vivere, Giuseppe Benedetti e Donatella Coccoli

Il titolo di un libro è, il più delle volte, indicativo del

contenuto del lavoro stesso. Se ci si trova, quindi, davanti ad un

lavoro intitolato Gramsci per la scuola. Conoscere è vivere, di

Giuseppe Benedetti e Donatella Coccoli (L’Asino d’oro, pp. 300, euro

18), si dovrebbe essere predisposti alla lettura di un testo che

affronti il problema della mancata conoscenza di Gramsci nelle scuole

italiane. Chiusa l’ultima pagina, ripercorso l’indice, arrivati al punto

di tirare le somme, si nota che su dieci capitoli soltanto quelli fra

il sesto e il nono sono dedicati al rapporto fra Gramsci e la scuola, o

meglio agli scritti da Gramsci dedicati alla scuola.

Alcune questioni che, nella pedagogia gramsciana, occupano un posto di primo piano, come «la scuola disinteressata» e lo stesso fondamentale concetto di «für ewig», vengono affrontati nel contesto di un’analisi che, per voler essere onnicomprensiva, corre il rischio di rivelarsi insoddisfacente. Infatti, pur affrontando in modo ponderoso i pensieri del grande sardo sulla scuola e proponendo quegli aspetti della sua riflessione che, se presi in considerazione, potrebbero invertire la tendenza delle sorti, ahinoi!, purtroppo poco «magnifiche e progressive» della stessa istituzione, il libro manca di quel furore «eroico» capace di porre al centro dell’attenzione quello che, nella scuola, è il problema, ossia il rapporto fra docenti e discenti che si configura ancora nei termini del dominio e, conseguentemente, della subalternità a dispetto del nesso dialettico di cui scriveva Gramsci (basti pensare al Club di vita morale oppure alle note carcerarie sul principio educativo). Gramsci, perciò, pone al centro del circuito docente-discente il ruolo dirigente del primo che, nella sua posizione, dovrebbe assicurare la centralità dell’obiettivo dell’apprendimento non nel valore pratico-professionale delle nozioni acquisite bensì nella proposta di uno studio che sia disinteressato proprio perché mirato allo sviluppo dell’interesse. Educare ergo istruire, ossia portare a compimento la prometeica impresa di porre le premesse di una formazione che, in modo spontaneo e non indotto, avendo la storia come riferimento, consenta l’apprendimento di quelle nozioni concrete che, uniche, riescono anche ad istruire. In una parola, la formazione.

Va notata en passant, come peraltro mette in evidenza Marco Revelli nella sua Prefazione, la presenza del nono capitolo «inessenziale e in qualche misura ingiusto verso una figura che ha rappresentato molto per la mia generazione e la nostra rivolta giovanile»: si tratta di don Lorenzo Milani, definito un «anti-Gramsci nella scuola».

La parte finale del lavoro è dedicata alle letture su Gramsci, in specie in relazione al suo pensiero pedagogico. Gli strali polemici degli autori vanno a colpire Togliatti e il Pci che, secondo loro, hanno sempre usato Gramsci a fini partitici (con particolare riferimento alla religione e all’articolo 7 della Costituzione). Fra i tanti contributi citati non compare, a sostenere lo stretto legame fra pedagogia e politica, quello dell’ultimo segretario comunista, Alessandro Natta, che riflettendo intorno ai problemi della scuola in Gramsci, faceva presente che la «scuola è lo strumento dell’egemonia». Inoltre c’è un altro aspetto di incompletezza nel lavoro di Benedetti e Coccoli; si tratta dei riferimenti alle ultime edizioni delle opere gramsciane.

Pur citandola continuamente, dimenticano di ricordare che l’edizione più completa delle lettere carcerarie è quella del 1996 edita da Sellerio, ripubblicata nel 2013 dalla stessa casa editrice, e curata da Antonio A. Santucci.

Se è vero che conoscere è vivere, bisogna individuare quale sia il Gramsci per la scuola: mi sembra che il più adatto allo stato presente delle nostre scuole sia il maestro di metodo comunicato attraverso il lavoro di chi insegna. Il maestro di rigore, di diligenza, di compostezza, di concentrazione, di libertà; per questo serve far leggere Gramsci nelle scuole agli studenti, far leggere gli scritti di Gramsci per le scuole agli studenti e non riassumere il suo pensiero pedagogico ad uso degli addetti ai lavori.

[Lelio La Porta 12/05/2018]

Alcune questioni che, nella pedagogia gramsciana, occupano un posto di primo piano, come «la scuola disinteressata» e lo stesso fondamentale concetto di «für ewig», vengono affrontati nel contesto di un’analisi che, per voler essere onnicomprensiva, corre il rischio di rivelarsi insoddisfacente. Infatti, pur affrontando in modo ponderoso i pensieri del grande sardo sulla scuola e proponendo quegli aspetti della sua riflessione che, se presi in considerazione, potrebbero invertire la tendenza delle sorti, ahinoi!, purtroppo poco «magnifiche e progressive» della stessa istituzione, il libro manca di quel furore «eroico» capace di porre al centro dell’attenzione quello che, nella scuola, è il problema, ossia il rapporto fra docenti e discenti che si configura ancora nei termini del dominio e, conseguentemente, della subalternità a dispetto del nesso dialettico di cui scriveva Gramsci (basti pensare al Club di vita morale oppure alle note carcerarie sul principio educativo). Gramsci, perciò, pone al centro del circuito docente-discente il ruolo dirigente del primo che, nella sua posizione, dovrebbe assicurare la centralità dell’obiettivo dell’apprendimento non nel valore pratico-professionale delle nozioni acquisite bensì nella proposta di uno studio che sia disinteressato proprio perché mirato allo sviluppo dell’interesse. Educare ergo istruire, ossia portare a compimento la prometeica impresa di porre le premesse di una formazione che, in modo spontaneo e non indotto, avendo la storia come riferimento, consenta l’apprendimento di quelle nozioni concrete che, uniche, riescono anche ad istruire. In una parola, la formazione.

Va notata en passant, come peraltro mette in evidenza Marco Revelli nella sua Prefazione, la presenza del nono capitolo «inessenziale e in qualche misura ingiusto verso una figura che ha rappresentato molto per la mia generazione e la nostra rivolta giovanile»: si tratta di don Lorenzo Milani, definito un «anti-Gramsci nella scuola».

La parte finale del lavoro è dedicata alle letture su Gramsci, in specie in relazione al suo pensiero pedagogico. Gli strali polemici degli autori vanno a colpire Togliatti e il Pci che, secondo loro, hanno sempre usato Gramsci a fini partitici (con particolare riferimento alla religione e all’articolo 7 della Costituzione). Fra i tanti contributi citati non compare, a sostenere lo stretto legame fra pedagogia e politica, quello dell’ultimo segretario comunista, Alessandro Natta, che riflettendo intorno ai problemi della scuola in Gramsci, faceva presente che la «scuola è lo strumento dell’egemonia». Inoltre c’è un altro aspetto di incompletezza nel lavoro di Benedetti e Coccoli; si tratta dei riferimenti alle ultime edizioni delle opere gramsciane.

Pur citandola continuamente, dimenticano di ricordare che l’edizione più completa delle lettere carcerarie è quella del 1996 edita da Sellerio, ripubblicata nel 2013 dalla stessa casa editrice, e curata da Antonio A. Santucci.

Se è vero che conoscere è vivere, bisogna individuare quale sia il Gramsci per la scuola: mi sembra che il più adatto allo stato presente delle nostre scuole sia il maestro di metodo comunicato attraverso il lavoro di chi insegna. Il maestro di rigore, di diligenza, di compostezza, di concentrazione, di libertà; per questo serve far leggere Gramsci nelle scuole agli studenti, far leggere gli scritti di Gramsci per le scuole agli studenti e non riassumere il suo pensiero pedagogico ad uso degli addetti ai lavori.

[Lelio La Porta 12/05/2018]

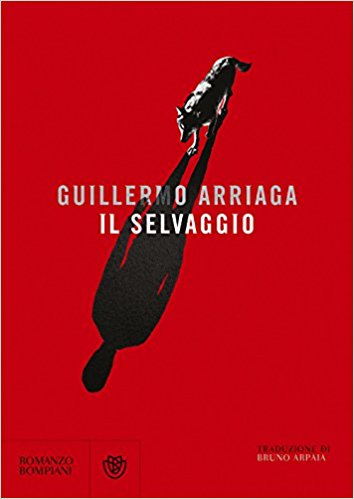

Il selvaggio, Guillermo Arriaga

Due vicende che corrono parallele, tra la metropoli di Città del

Messico e le foreste dello Yukon, ma che pongono al lettore la medesima

domanda: come non perdere la propria umanità di fronte al dolore, alla

morte, al desiderio di vendetta?

Guillermo Arriaga si è preso cinque anni, accantonando per il momento il suo lavoro di sceneggiatore – cui si devono Amores perros, 21 grammi e Babel, diretti da Alejandro González Iñárritu, Le tre sepolture di Tommy Lee Jones, e The Burning Plain, che ha scritto e diretto personalmente nel 2008 – per tornare al romanzo con Il selvaggio, traduzione di Bruno Arpaia, (Bompiani, pp. 742, euro 22). Un libro potente, ipnotico, scandito da una lingua avvolgente che indaga, nel Messico della fine degli anni Sessanta, il confine tra vita e morte, libertà e repressione, desiderio e violenza che Arriaga presenterà oggi, insieme al suo traduttore al Salone di Torino (alle 13 presso la Sala Professionali).

«Il selvaggio» si presenta come un romanzo di formazione, anche se le tappe attraverso le quali si plasmano il carattere e la personalità del giovane protagonista hanno in qualche modo sempre a che fare con la morte. Si tratta di un tema ricorrente nelle sue opere, che sembra volerci rivelare qualcosa della vita stessa. Cosa rappresenta per lei?

Ogni mio lavoro, si tratti di un romanzo come di un film, vuole prima di tutto riaffermare lo straordinario potere della vita. Anche questo ragazzo, costretto a percorrere dei lunghi corridoi bui e minacciosi, troverà alla fine nell’amore e nella speranza la forza per superare l’oscurità e vivere libero. Per farlo dovrà però capire che la vita è fatta anche di morte, emanciparsi dalla paura e assumere questa parte di noi spesso dimenticata. Subiamo già abbastanza le regole non scritte di una società che ci separa, ci distanzia da ciò che è umano, vale a dire prima di tutto dal nostro corpo. E, quindi, anche dalla morte, sulla cui paura viene costruito ogni sorta di esorcismo che regola il nostro quotidiano. Al contrario, credo che la funzione principale della letteratura sia quella di costringerci a guardare nella direzione verso la quale il nostro sguardo non è solito volgersi per osservare le cose che ci risultano più perturbanti o addirittura moleste. Altrimenti, a cosa serve scrivere?

Parallela alla vicenda messicana, scorre nel libro quella di un cacciatore che, nelle regioni settentrionali del Nordamerica, parte alla ricerca di un mitico lupo grigio. La dimensione della caccia, che lei pratica abitualmente, finisce così per intrecciarsi con il desiderio di vendetta del giovane protagonista, che ha perso l’intera famiglia, e sembra evocare ancora una volta la volontà di ricongiungersi con uno stato di natura perduto.

L’essere umano si muove sempre lungo il confine tra la sua essenza animale e la dimensione che si è dato con la civiltà. Viviamo tutti una tensione permanente tra questi due ambiti. Sono convinto che ci sia una parte di noi che è impossibile addomesticare. Sembra addomesticata, ma basta che si produca un determinato evento perché in realtà questa componente animale abbia di nuovo il sopravvento. Chi mai poteva pensare che uno dei popoli più civili dell’epoca, come i tedeschi, avrebbe massacrato sistematicamente i propri simili, come avvenne durante il nazismo? Ma, allo stesso modo, perché intorno a quello che ci appare soltanto come un gioco, il calcio, si può scatenare una violenza inspiegabile come quella che fu all’origine della strage dell’Heysel nel 1985? Quali che siano i meccanismi che cerchiamo di mettere in campo per controllare e ridurre ai minimi termini la violenza, questa troverà comunque il modo per innescarsi e non solo in base ad ideologie all’insegna dell’odio e della sopraffazione. L’unico antidoto possibile, anche se parziale, contro la violenza risiede proprio nell’assumere questa nostra parte animale, selvaggia che ne è spesso all’origine. Da questo punto di vista, per me la caccia – e voglio precisare che da sempre caccio solo con arco e frecce per mangiare gli animali che uccido – non rappresenta tanto un modo per tenere sotto controllo un istinto aggressivo, ma per ricongiungermi a mia volta con quella parte di «bestia» che c’è in me. Per crescere dobbiamo essere consapevoli che la natura umana è piena di paradossi, che accanto alla bellezza si trova la crudeltà, vicino alla vita c’è la morte, nei pressi della tenerezza si incontra l’aggressività. Siamo tutti seduti su un trono di sangue.

Anche senza voler vedere solo una dimensione autobiografica in questo romanzo, sono molti i segnali che ci parlano delle «esperienze» che lei ha vissuto da ragazzo. A cominciare dalla vita di strada, e sui tetti, del quartiere della Unidad Modelo di Città del Messico…

Vivo questo libro come qualcosa di «esperienziale», solo in parte riconducibile alla mia biografia, ma basato su fatti reali che non sono mai successi, almeno a me, ma che avrebbero potuto avere luogo. Non ho raccontato la mia storia ma ho attinto a molti ricordi della mia infanzia. Così, erano i ragazzi un po’ più grandi che vivevano una sorta di vita parallela sui tetti del quartiere, per tenersi lontano dalle risse con i giovani delle zone limitrofe, ma soprattutto dalle ronde della polizia che all’epoca fermava chiunque avesse solo i capelli un po’ lunghi. Una cosa mi è però rimasta dentro, il fatto che tutto ciò di importante che ci accadeva, fuori dalla scuola, avveniva in strada. Qui ho appreso gran parte delle cose che mi guidano ancora oggi come una bussola, e forse il mio stesso istinto di cacciatore, e che credo siano ben presenti nei miei romanzi come nei miei film. C’è un modo di dire che sintetizza bene questo mio stato d’animo: «posso aver lasciato la strada, ma la strada non ha lasciato me».

Romanzo di formazione, «Il selvaggio» racconta però anche una storia collettiva: quella dei movimenti sociali della fine degli anni Sessanta, della strage di studenti compiuta dall’esercito nel 1968 nel quartiere di Tlatelolco a Città del Messico. L’inizio di un ciclo di violenza che attraversa ancora il paese.

In realtà, la violenza di quel periodo fu solo in parte il preludio a ciò a cui stiamo assistendo oggi. La repressione contro gli studenti dell’Università della capitale messicana si inseriva nel contesto internazionale dominato dalla Guerra fredda e dalla paura del comunismo, ma anche da una difesa ad oltranza dello status quo rispetto ai giovani che lo contestavano, come accadde in quegli anni a Parigi, Praga o alla Kent State University dell’Ohio. Per i giovani messicani quella violenza coincise con una sorta di perdita dell’innocenza: capirono che cambiare le cose non sarebbe stato facile e soprattutto che avrebbe avuto un prezzo molto alto. In questo vedo l’attualità della storia che racconto. Proprio in questo momento il Messico si prepara alle elezioni ma senza grandi speranze, tra una corruzione dilagante e una guerra non dichiarata scatenata dai cartelli del narcotraffico che però offrono spesso di che vivere ad una popolazione altrimenti condannata alla miseria e alla fame. E oggi come allora, come dimostrano i tanti studenti rapiti o uccisi anche da appartenenti alle forze dell’ordine, le prime vittime di questo clima sono i giovani e la volontà di cambiamento di cui sono portatori.

I messicani sono diventati protagonisti loro malgrado della retorica razzista di Trump che ha costruito le sue fortune annunciando la costruzione di un «muro» lungo quella frontiera che lei ha raccontato. Come osserva la situazione dalla riva sud del Rio Bravo?

Trump dice e fa molte stupidaggini. La storia del «muro» è la più colossale, perché è chiaro che i messicani non pagheranno certo per costruirlo come vorrebbe lui, ma anche perché da tempo sono più gli immigrati miei connazionali che tornano a casa che quelli che cercano di entrare negli Stati Uniti. Ciò che davvero mi preoccupa è però quello che sta dietro all’elezione di un simile personaggio. Penso al fatto che siano l’estrema destra e i razzisti a conquistare il cuore dei lavoratori, di chi se la passa male a causa della crisi e delle conseguenze sociali della globalizzazione che hanno reso il mondo un posto sempre più ingiusto e hanno scavato solchi enormi in ogni paese tra ricchi e poveri. Trump agita il fantasma dei messicani che «invadono» gli Usa per manipolare le paure dei suoi concittadini, ma quasi in ogni paese c’è un «piccolo Trump»: un ricco che conquista i poveri mettendoli contro altri poveri.

[GuidomCaldiron 12/05/2018]

Guillermo Arriaga si è preso cinque anni, accantonando per il momento il suo lavoro di sceneggiatore – cui si devono Amores perros, 21 grammi e Babel, diretti da Alejandro González Iñárritu, Le tre sepolture di Tommy Lee Jones, e The Burning Plain, che ha scritto e diretto personalmente nel 2008 – per tornare al romanzo con Il selvaggio, traduzione di Bruno Arpaia, (Bompiani, pp. 742, euro 22). Un libro potente, ipnotico, scandito da una lingua avvolgente che indaga, nel Messico della fine degli anni Sessanta, il confine tra vita e morte, libertà e repressione, desiderio e violenza che Arriaga presenterà oggi, insieme al suo traduttore al Salone di Torino (alle 13 presso la Sala Professionali).

«Il selvaggio» si presenta come un romanzo di formazione, anche se le tappe attraverso le quali si plasmano il carattere e la personalità del giovane protagonista hanno in qualche modo sempre a che fare con la morte. Si tratta di un tema ricorrente nelle sue opere, che sembra volerci rivelare qualcosa della vita stessa. Cosa rappresenta per lei?

Ogni mio lavoro, si tratti di un romanzo come di un film, vuole prima di tutto riaffermare lo straordinario potere della vita. Anche questo ragazzo, costretto a percorrere dei lunghi corridoi bui e minacciosi, troverà alla fine nell’amore e nella speranza la forza per superare l’oscurità e vivere libero. Per farlo dovrà però capire che la vita è fatta anche di morte, emanciparsi dalla paura e assumere questa parte di noi spesso dimenticata. Subiamo già abbastanza le regole non scritte di una società che ci separa, ci distanzia da ciò che è umano, vale a dire prima di tutto dal nostro corpo. E, quindi, anche dalla morte, sulla cui paura viene costruito ogni sorta di esorcismo che regola il nostro quotidiano. Al contrario, credo che la funzione principale della letteratura sia quella di costringerci a guardare nella direzione verso la quale il nostro sguardo non è solito volgersi per osservare le cose che ci risultano più perturbanti o addirittura moleste. Altrimenti, a cosa serve scrivere?

Parallela alla vicenda messicana, scorre nel libro quella di un cacciatore che, nelle regioni settentrionali del Nordamerica, parte alla ricerca di un mitico lupo grigio. La dimensione della caccia, che lei pratica abitualmente, finisce così per intrecciarsi con il desiderio di vendetta del giovane protagonista, che ha perso l’intera famiglia, e sembra evocare ancora una volta la volontà di ricongiungersi con uno stato di natura perduto.

L’essere umano si muove sempre lungo il confine tra la sua essenza animale e la dimensione che si è dato con la civiltà. Viviamo tutti una tensione permanente tra questi due ambiti. Sono convinto che ci sia una parte di noi che è impossibile addomesticare. Sembra addomesticata, ma basta che si produca un determinato evento perché in realtà questa componente animale abbia di nuovo il sopravvento. Chi mai poteva pensare che uno dei popoli più civili dell’epoca, come i tedeschi, avrebbe massacrato sistematicamente i propri simili, come avvenne durante il nazismo? Ma, allo stesso modo, perché intorno a quello che ci appare soltanto come un gioco, il calcio, si può scatenare una violenza inspiegabile come quella che fu all’origine della strage dell’Heysel nel 1985? Quali che siano i meccanismi che cerchiamo di mettere in campo per controllare e ridurre ai minimi termini la violenza, questa troverà comunque il modo per innescarsi e non solo in base ad ideologie all’insegna dell’odio e della sopraffazione. L’unico antidoto possibile, anche se parziale, contro la violenza risiede proprio nell’assumere questa nostra parte animale, selvaggia che ne è spesso all’origine. Da questo punto di vista, per me la caccia – e voglio precisare che da sempre caccio solo con arco e frecce per mangiare gli animali che uccido – non rappresenta tanto un modo per tenere sotto controllo un istinto aggressivo, ma per ricongiungermi a mia volta con quella parte di «bestia» che c’è in me. Per crescere dobbiamo essere consapevoli che la natura umana è piena di paradossi, che accanto alla bellezza si trova la crudeltà, vicino alla vita c’è la morte, nei pressi della tenerezza si incontra l’aggressività. Siamo tutti seduti su un trono di sangue.

Anche senza voler vedere solo una dimensione autobiografica in questo romanzo, sono molti i segnali che ci parlano delle «esperienze» che lei ha vissuto da ragazzo. A cominciare dalla vita di strada, e sui tetti, del quartiere della Unidad Modelo di Città del Messico…

Vivo questo libro come qualcosa di «esperienziale», solo in parte riconducibile alla mia biografia, ma basato su fatti reali che non sono mai successi, almeno a me, ma che avrebbero potuto avere luogo. Non ho raccontato la mia storia ma ho attinto a molti ricordi della mia infanzia. Così, erano i ragazzi un po’ più grandi che vivevano una sorta di vita parallela sui tetti del quartiere, per tenersi lontano dalle risse con i giovani delle zone limitrofe, ma soprattutto dalle ronde della polizia che all’epoca fermava chiunque avesse solo i capelli un po’ lunghi. Una cosa mi è però rimasta dentro, il fatto che tutto ciò di importante che ci accadeva, fuori dalla scuola, avveniva in strada. Qui ho appreso gran parte delle cose che mi guidano ancora oggi come una bussola, e forse il mio stesso istinto di cacciatore, e che credo siano ben presenti nei miei romanzi come nei miei film. C’è un modo di dire che sintetizza bene questo mio stato d’animo: «posso aver lasciato la strada, ma la strada non ha lasciato me».

Romanzo di formazione, «Il selvaggio» racconta però anche una storia collettiva: quella dei movimenti sociali della fine degli anni Sessanta, della strage di studenti compiuta dall’esercito nel 1968 nel quartiere di Tlatelolco a Città del Messico. L’inizio di un ciclo di violenza che attraversa ancora il paese.

In realtà, la violenza di quel periodo fu solo in parte il preludio a ciò a cui stiamo assistendo oggi. La repressione contro gli studenti dell’Università della capitale messicana si inseriva nel contesto internazionale dominato dalla Guerra fredda e dalla paura del comunismo, ma anche da una difesa ad oltranza dello status quo rispetto ai giovani che lo contestavano, come accadde in quegli anni a Parigi, Praga o alla Kent State University dell’Ohio. Per i giovani messicani quella violenza coincise con una sorta di perdita dell’innocenza: capirono che cambiare le cose non sarebbe stato facile e soprattutto che avrebbe avuto un prezzo molto alto. In questo vedo l’attualità della storia che racconto. Proprio in questo momento il Messico si prepara alle elezioni ma senza grandi speranze, tra una corruzione dilagante e una guerra non dichiarata scatenata dai cartelli del narcotraffico che però offrono spesso di che vivere ad una popolazione altrimenti condannata alla miseria e alla fame. E oggi come allora, come dimostrano i tanti studenti rapiti o uccisi anche da appartenenti alle forze dell’ordine, le prime vittime di questo clima sono i giovani e la volontà di cambiamento di cui sono portatori.

I messicani sono diventati protagonisti loro malgrado della retorica razzista di Trump che ha costruito le sue fortune annunciando la costruzione di un «muro» lungo quella frontiera che lei ha raccontato. Come osserva la situazione dalla riva sud del Rio Bravo?

Trump dice e fa molte stupidaggini. La storia del «muro» è la più colossale, perché è chiaro che i messicani non pagheranno certo per costruirlo come vorrebbe lui, ma anche perché da tempo sono più gli immigrati miei connazionali che tornano a casa che quelli che cercano di entrare negli Stati Uniti. Ciò che davvero mi preoccupa è però quello che sta dietro all’elezione di un simile personaggio. Penso al fatto che siano l’estrema destra e i razzisti a conquistare il cuore dei lavoratori, di chi se la passa male a causa della crisi e delle conseguenze sociali della globalizzazione che hanno reso il mondo un posto sempre più ingiusto e hanno scavato solchi enormi in ogni paese tra ricchi e poveri. Trump agita il fantasma dei messicani che «invadono» gli Usa per manipolare le paure dei suoi concittadini, ma quasi in ogni paese c’è un «piccolo Trump»: un ricco che conquista i poveri mettendoli contro altri poveri.

[GuidomCaldiron 12/05/2018]

venerdì 11 maggio 2018

La strada dei Samouni, Cannes71

La bambina è minuta, ha mani sottilissime, quando sorride gli

occhi rimangono tristi; sussurra quasi tormentando la fascia luccicante

sui capelli che lei le storie non le sa raccontare. La macchina da presa

aspetta discreta. Leggera la piccola si muove nello spazio intorno,

vuoto. Lì dice c’era il sicomoro, era molto grande, mio padre e i miei

fratelli sedevano sotto le sue fronde nel riposo dal lavoro nei campi.

Lì ancora c’era l’orto che mio fratello Ahmed curava. E poi? Poi c’era

la moschea, c’erano le case, e soprattutto c’era la vita di una

ragazzina, di una grande famiglia, di un quartiere con le sue storie di

ogni giorno. Cosa succede a chi resta dopo la battaglia?

La strada dei Samouni comincia così, un inizio folgorante in cui la «memoria» si affida all’evocazione della parola, si fa racconto orale per colmare quanto non vediamo, non possiamo più vedere, i morti, il paesaggio ferito, la rabbia, il dolore. E sul confine di uno spazio che non c’è,o che non c’è ancora, il passato cancellato e un presente da inventare, Stefano Savona costruisce la narrazione del suo nuovo film presentato ieri alla Quinzaine, la vita di una comunità familiare di contadini, i Samouni del titolo, da sempre abitanti pacifici della periferia rurale di Gaza prima e dopo l’«Operazione Piombo fuso», l’ennesimo, e tra i più violenti massacri compiuti da Israele che con il pretesto di colpire i terroristi di Hamas ha sterminato famiglie, sparato su ambulanze, ospedali, scuole, moschee dimenticando, come sempre, qualsiasi rispetto dei diritti umani, o forse più semplicemente dell’umanità. Savona negli stessi giorni del 2009 gira Piombo fuso per rompere censura e embargo imposti dal governo israeliano. È allora che incontra i Samouni: avevano perso tutto, ventinove persone della famiglia, donne e bimbi, uccise dai corpi speciali dell’esercito israeliano, le loro case erano state distrutte, gli ulivi sradicati, per i Samouni era la prima volta, quella comunità rurale infatti negli anni del conflitto era sempre stata risparmiata.

L’anno dopo il trauma era ancora fortissimo eppure i due giovani che dovevano sposarsi celebrano lo stesso il matrimonio. Ma come rendere cinema tutto questo? In che modo dare la «prima persona» a una realtà sovraesposta nella superficie mediatica quale l’occupazione israeliana in Palestina, tra fake news, strategie del dolore, letture univoche? Savona prova a spostare il suo punto di osservazione guardando tra le crepe, negli scollamenti che rimangono fuoricampo appena finisce il clamore, in quel quotidiano di lacrime, desideri, ira, disperazione: il vissuto dei personaggi che non è come quello degli altri anche se la loro esperienza si fa parabola di una condizione, e nel film trova un’immagine anche quando non ne ha nell’animazione di Simone Massi. Qui appare il sicomoro, qui ci sono il padre, i fratelli.

E la devastazione, la brutalità dell’esercito israeliano nei giorni di Piombo fuso. Avanti e indietro nel tempo: la bambina che si chiama Amal è stata ferita nell’attacco, la credevano morta e invece respirava ancora con le schegge delle bombe nella testa e sepolta dai cadaveri degli altri. La casa dove vive ora è una sola stanza piena di fratelli piccolini, la madre che era la seconda moglie del capofamiglia, cerca di sopravvivere come può. Il fratello più piccolo, ora il maschio di casa, pensa alla vendetta, al «martirio». La madre lo carica di responsabilità: sarà lui a occuparsi di noi. È possibile crescere con questo peso mentre gli slogan martellano?

I figli maggiori del padre lasciano scorrere i giorni. Gli ulivi erano il loro vanto, erano antichi e ne rimangono solo due. Tutto sembra inutile come la vecchia zappa. Eppure l’orto continua a crescere come i mandorli, i ragazzini corrono via e mangiano i frutti un po’ amari. I fidanzati provano a farsi coraggio, non hanno più i genitori ma le nozze saranno la loro gioia. I frammenti compongono lentamente una progressione temporale non lineare, che procede in senso «antiorario» senza flashback ma a partire dai dettagli delle cose, dei luoghi, da un gesto, da un silenzio.

Non volevano scappare come gli altri i Samouni, si sentivano tranquilli, non avevano mai avuto problemi con Israele anzi molti di loro avevano lavorato lì. E quando i militari cominciano a uccidere non capiscono, si rifugiano tutti insieme in una casa, cercano di attaccarsi alle cose ordinarie: preparare da mangiare, accendere il fuoco… Savona sposta di nuovo il nostro sguardo, ci mette dietro il mirino dei cecchini israeliani: i Samouni diventano puntini sfuocati, un bastone per fare la legna un arma, sparano, uccidono, poco importa se ci sono bambini nel videogame della guerra sono solo ombre. E talvolta anche nella percezione comune. Rimangono le macerie, i vestiti sparpagliati, le tracce di sangue.Lo stupore. Le immagini «reali» (girate allora dal regista) prendono il posto dell’animazione, sono un «archivio» di cui però abbiamo imparato a riconoscere i protagonisti.

C’è una profonda differenza tra le figure mediatiche delle «guerre» – anche se tale non può definirsi l’occupazione israeliana – e coloro di cui sappiamo il nome, che ci hanno rivelato qualcosa della loro storia, con cui siamo entrati in empatia. Così come ce ne è tra le immagini istantanee e quelle che prendono forma nella distanza narrativa e si prefiggono di dare voce a qualcuno che non ne ha, oltre la cronaca e l’indignazione momentanea, nella dimensione di ogni giorno.

È quanto fa Savona affermando una precisa idea di «documentario» ( e di cinema «politico») in cui l’autore non si maschera nella pretesa di «verità» – è tutto vero – e invece dichiara la sua presenza attraverso i protagonisti, persone ma soprattutto «personaggi». Lo sforzo di Amal a raccontare sembra rimandare a quello del regista, a un film che nella sua forma si interroga costantemente su come confrontarsi con la «realtà», non in astratto ma nella pratica delle immagini, e che da questo trova la sua potenza e la sua grazia. Eccola quella «verità» che lascia fuori l’ideologia, sappiamo da che parte stare (e da che parte sta Savona) senza passare per la retorica del pianto, sono i sentimenti che vengono illuminati, e che ci portano a ragionare.

Nella trama affiora una società palestinese di contraddizioni, machista dove Amal fatica a trovare un posto perché «vai via che sei femmina», un uomo può avere due mogli se la prima non lo accudisce abbastanza. E la tragedia è materia di propaganda, utilizzata per convincere i ragazzi a diventare «martiri». Non è difficile del resto in mezzo all’inedia di chi vive rinchiuso senza alcuna scappatoia. Il conflitto è questo, il prima e il dopo, i cambiamenti che impone nella testa e nel cuore di chi lo attraversa. Gli equilibri fragili che impongono di ricomincia sempre daccapo, si piangono i morti, si aspetta un futuro che non non c’è. E quanto ci appare «lontano» fotogramma dopo fotogramma diviene reale.

[Cristina Piccino 11/05/2018]

La strada dei Samouni comincia così, un inizio folgorante in cui la «memoria» si affida all’evocazione della parola, si fa racconto orale per colmare quanto non vediamo, non possiamo più vedere, i morti, il paesaggio ferito, la rabbia, il dolore. E sul confine di uno spazio che non c’è,o che non c’è ancora, il passato cancellato e un presente da inventare, Stefano Savona costruisce la narrazione del suo nuovo film presentato ieri alla Quinzaine, la vita di una comunità familiare di contadini, i Samouni del titolo, da sempre abitanti pacifici della periferia rurale di Gaza prima e dopo l’«Operazione Piombo fuso», l’ennesimo, e tra i più violenti massacri compiuti da Israele che con il pretesto di colpire i terroristi di Hamas ha sterminato famiglie, sparato su ambulanze, ospedali, scuole, moschee dimenticando, come sempre, qualsiasi rispetto dei diritti umani, o forse più semplicemente dell’umanità. Savona negli stessi giorni del 2009 gira Piombo fuso per rompere censura e embargo imposti dal governo israeliano. È allora che incontra i Samouni: avevano perso tutto, ventinove persone della famiglia, donne e bimbi, uccise dai corpi speciali dell’esercito israeliano, le loro case erano state distrutte, gli ulivi sradicati, per i Samouni era la prima volta, quella comunità rurale infatti negli anni del conflitto era sempre stata risparmiata.

L’anno dopo il trauma era ancora fortissimo eppure i due giovani che dovevano sposarsi celebrano lo stesso il matrimonio. Ma come rendere cinema tutto questo? In che modo dare la «prima persona» a una realtà sovraesposta nella superficie mediatica quale l’occupazione israeliana in Palestina, tra fake news, strategie del dolore, letture univoche? Savona prova a spostare il suo punto di osservazione guardando tra le crepe, negli scollamenti che rimangono fuoricampo appena finisce il clamore, in quel quotidiano di lacrime, desideri, ira, disperazione: il vissuto dei personaggi che non è come quello degli altri anche se la loro esperienza si fa parabola di una condizione, e nel film trova un’immagine anche quando non ne ha nell’animazione di Simone Massi. Qui appare il sicomoro, qui ci sono il padre, i fratelli.

E la devastazione, la brutalità dell’esercito israeliano nei giorni di Piombo fuso. Avanti e indietro nel tempo: la bambina che si chiama Amal è stata ferita nell’attacco, la credevano morta e invece respirava ancora con le schegge delle bombe nella testa e sepolta dai cadaveri degli altri. La casa dove vive ora è una sola stanza piena di fratelli piccolini, la madre che era la seconda moglie del capofamiglia, cerca di sopravvivere come può. Il fratello più piccolo, ora il maschio di casa, pensa alla vendetta, al «martirio». La madre lo carica di responsabilità: sarà lui a occuparsi di noi. È possibile crescere con questo peso mentre gli slogan martellano?

I figli maggiori del padre lasciano scorrere i giorni. Gli ulivi erano il loro vanto, erano antichi e ne rimangono solo due. Tutto sembra inutile come la vecchia zappa. Eppure l’orto continua a crescere come i mandorli, i ragazzini corrono via e mangiano i frutti un po’ amari. I fidanzati provano a farsi coraggio, non hanno più i genitori ma le nozze saranno la loro gioia. I frammenti compongono lentamente una progressione temporale non lineare, che procede in senso «antiorario» senza flashback ma a partire dai dettagli delle cose, dei luoghi, da un gesto, da un silenzio.

Non volevano scappare come gli altri i Samouni, si sentivano tranquilli, non avevano mai avuto problemi con Israele anzi molti di loro avevano lavorato lì. E quando i militari cominciano a uccidere non capiscono, si rifugiano tutti insieme in una casa, cercano di attaccarsi alle cose ordinarie: preparare da mangiare, accendere il fuoco… Savona sposta di nuovo il nostro sguardo, ci mette dietro il mirino dei cecchini israeliani: i Samouni diventano puntini sfuocati, un bastone per fare la legna un arma, sparano, uccidono, poco importa se ci sono bambini nel videogame della guerra sono solo ombre. E talvolta anche nella percezione comune. Rimangono le macerie, i vestiti sparpagliati, le tracce di sangue.Lo stupore. Le immagini «reali» (girate allora dal regista) prendono il posto dell’animazione, sono un «archivio» di cui però abbiamo imparato a riconoscere i protagonisti.

C’è una profonda differenza tra le figure mediatiche delle «guerre» – anche se tale non può definirsi l’occupazione israeliana – e coloro di cui sappiamo il nome, che ci hanno rivelato qualcosa della loro storia, con cui siamo entrati in empatia. Così come ce ne è tra le immagini istantanee e quelle che prendono forma nella distanza narrativa e si prefiggono di dare voce a qualcuno che non ne ha, oltre la cronaca e l’indignazione momentanea, nella dimensione di ogni giorno.

È quanto fa Savona affermando una precisa idea di «documentario» ( e di cinema «politico») in cui l’autore non si maschera nella pretesa di «verità» – è tutto vero – e invece dichiara la sua presenza attraverso i protagonisti, persone ma soprattutto «personaggi». Lo sforzo di Amal a raccontare sembra rimandare a quello del regista, a un film che nella sua forma si interroga costantemente su come confrontarsi con la «realtà», non in astratto ma nella pratica delle immagini, e che da questo trova la sua potenza e la sua grazia. Eccola quella «verità» che lascia fuori l’ideologia, sappiamo da che parte stare (e da che parte sta Savona) senza passare per la retorica del pianto, sono i sentimenti che vengono illuminati, e che ci portano a ragionare.

Nella trama affiora una società palestinese di contraddizioni, machista dove Amal fatica a trovare un posto perché «vai via che sei femmina», un uomo può avere due mogli se la prima non lo accudisce abbastanza. E la tragedia è materia di propaganda, utilizzata per convincere i ragazzi a diventare «martiri». Non è difficile del resto in mezzo all’inedia di chi vive rinchiuso senza alcuna scappatoia. Il conflitto è questo, il prima e il dopo, i cambiamenti che impone nella testa e nel cuore di chi lo attraversa. Gli equilibri fragili che impongono di ricomincia sempre daccapo, si piangono i morti, si aspetta un futuro che non non c’è. E quanto ci appare «lontano» fotogramma dopo fotogramma diviene reale.

[Cristina Piccino 11/05/2018]

Il libro della vagina, Nina Brochmann Ellen Stokken

Era la primavera del 1969 quando un gruppo di donne decideva di

riunirsi a Boston per avviare una discussione che, da lì a due anni,

sarebbe diventato un libro memorabile. Our bodies, Ourselves viene

tradotto in Italia nel 1975 per Feltrinelli con il titolo Noi e il

nostro corpo ed è il frutto maturo del desiderio di dodici donne alle

quali se ne aggiungono molte altre. Il femminismo era agli albori,

l’esigenza di riprendersi qualcosa di proprio – da sempre-, del tutto

frainteso quando non ignorato dalla medicina maschile e patriarcale,

invadeva così scuole, asili, chiese e case private nell’intendimento di

mettersi in relazione con altre donne. Anatomia e fisiologia,

riproduzione e sessualità, molti erano allora i temi affrontati e

illustrati, in seguito altrettanto sgranati dalle esperienze delle

donne. In tante parti del mondo. Questo per dire che molto di quella

precisa intenzione rimane nell’esperienza delle donne, cioè un partire

da sé che sia incarnato. In un corpo intero di cui si conoscono le

singole parti, come il sesso femminile. A partire dal tabù del piacere,

dell’orgasmo, dobbiamo anzitutto al movimento delle donne la rivelazione

di una felicità raggiungibile. Un’esperienza, privata e politica, che è

passata attraverso l’arte e la scrittura.

SENZA SCOMODARE dunque l’ampia letteratura sul tema (seppure un rapido passaggio andrebbe dedicato a quel capolavoro che è Donna clitoridea e donna vaginale di Carla Lonzi), leggere oggi che due studentesse di medicina all’università di Oslo si sono dedicate a redigere Il libro della vagina (Sonzogno, pp. 349, euro 17,50, traduzione di Cristina Falcinella) procura una certa grata allegria. Nina Brochmann ed Ellen Stokken Dahl, diversamente dalle donne di Boston, non fanno parte di nessun collettivo e pur tuttavia si sono servite della propria esperienza nel campo della ricerca per individuare alcune lacune relative alla conoscenza del corpo femminile, derivata dal confronto con altre donne. L’aspetto interessante è che, come prima cosa, hanno deciso di non allinearsi con i vari «esperti» ma di partire da se stesse e da ciò che dal loro osservatorio poteva risultare utile. Il risultato è un testo chiaro, intelligente e ironico, accessibile nelle informazioni, diviso per temi, didattico e al contempo molto vario e disinvolto. Soprattutto è rivolto alle donne di tutte le età, composto con l’autorevolezza necessaria per alleggerire l’ingombro inutile degli «addetti ai lavori». E se negli anni Settanta c’era il ciclostile, oggi c’è la Rete ad aiutare la diffusione.

Ospiti oggi al Salone del Libro di Torino, (ore 12, Sala Azzurra, in dialogo con Antonio Pascale), le abbiamo raggiunte per qualche domanda. «Abbiamo lavorato con questi argomenti per diversi anni, prima come educatrici alla salute sessuale per adolescenti, con rifugiati e sex workers in Norvegia, poi abbiamo proseguito nel blog scientifico Underlivet (I genitali, ndr) e ancora come medici».

DETTATA DA ESPERIENZE relazionali e situate, nella scelta di una scrittura brillante e di cui ci si fida fin dalle prime righe, Il libro della vagina va dai primi rudimenti anatomici fino alle mestruazioni, la contraccezione, l’aborto, compresa la depilazione, la menopausa eccetera. Ciò significa che, al pari di un manuale, può essere consultato anche parzialmente secondo l’esigenza della lettrice o del lettore, non sarebbe male che lo leggessero anche gli uomini. Tradotto in molte lingue, le autrici si rendono conto ben presto che l’esito dell’operazione ha superato oggi le loro iniziali intenzioni, per la divulgazione e per i vari contesti geografici e materiali in cui si è andato a collocare.

«Abbiamo voluto scrivere questo libro sulle vagine per diverse ragioni. La prima è che nonostante si possa registrare una grande attenzione alla salute e al corpo, nel bene e nel male, esistono molte donne – anche adulte – che, insoddisfatte dal poco tempo che viene loro dedicato dai medici quando si tratta di sessualità, si affidano a risposte semplici che vanno a cercare su web. A volte sono troppo complesse, a volte apodittiche e dunque altrettanto incomprensibili. Sembra paradossale ma in questo bombardamento di informazioni abbiamo ben poche fonti a cui rivolgerci quando ci interroghiamo sui nostri corpi. Ciò che abbiamo inteso fare è dare un contributo alle insufficienti conoscenze che ancora si hanno sul sesso femminile, per fare anche da contrappeso con le sciocchezze pseudoscientifiche che circolano. Abbiamo utilizzato diversi consulenti e aggiornato le varie edizioni tenendo il passo sui progressi e le nuove scoperte».

LA STESURA DEL TESTO ha un effetto trasformativo in Nina Brochmann ed Ellen Stokken Dahl: «anche chi non è mai stata femminista lo diventa, rendendosi conto di quanto spesso vi sia stato uno squilibrio nella storia della medicina, della scienza. Una trascuratezza imperdonabile da cui tuttavia le donne, grazie alla forza dei propri corpi, si sono già liberate. Per fare uno dei tanti esempi possibili, è abbastanza interessante che una malattia come l’endometriosi – che colpisce fino al 10% delle donne – sia qualcosa di cui abbiamo avuto notizie scientifiche solo arrivate alla facoltà di medicina. Se gli uomini avessero camminato con dolori lancinanti nei testicoli, siamo certe che avremmo sentito parlare di ciò come di una priorità nazionale da risolvere subito».

Sarà bene leggere allora queste «meraviglie e misteri del sesso femminile», come recita il sottotitolo. Non sono «monologhi», come quelli proposti da Eve Ensler nel 1996, eppure hanno la potenza liberatoria di una pluralità luminosa di narrazioni, con voce propria.

[Alessandra Pigliaru 11/05/2018]

SENZA SCOMODARE dunque l’ampia letteratura sul tema (seppure un rapido passaggio andrebbe dedicato a quel capolavoro che è Donna clitoridea e donna vaginale di Carla Lonzi), leggere oggi che due studentesse di medicina all’università di Oslo si sono dedicate a redigere Il libro della vagina (Sonzogno, pp. 349, euro 17,50, traduzione di Cristina Falcinella) procura una certa grata allegria. Nina Brochmann ed Ellen Stokken Dahl, diversamente dalle donne di Boston, non fanno parte di nessun collettivo e pur tuttavia si sono servite della propria esperienza nel campo della ricerca per individuare alcune lacune relative alla conoscenza del corpo femminile, derivata dal confronto con altre donne. L’aspetto interessante è che, come prima cosa, hanno deciso di non allinearsi con i vari «esperti» ma di partire da se stesse e da ciò che dal loro osservatorio poteva risultare utile. Il risultato è un testo chiaro, intelligente e ironico, accessibile nelle informazioni, diviso per temi, didattico e al contempo molto vario e disinvolto. Soprattutto è rivolto alle donne di tutte le età, composto con l’autorevolezza necessaria per alleggerire l’ingombro inutile degli «addetti ai lavori». E se negli anni Settanta c’era il ciclostile, oggi c’è la Rete ad aiutare la diffusione.

Ospiti oggi al Salone del Libro di Torino, (ore 12, Sala Azzurra, in dialogo con Antonio Pascale), le abbiamo raggiunte per qualche domanda. «Abbiamo lavorato con questi argomenti per diversi anni, prima come educatrici alla salute sessuale per adolescenti, con rifugiati e sex workers in Norvegia, poi abbiamo proseguito nel blog scientifico Underlivet (I genitali, ndr) e ancora come medici».

DETTATA DA ESPERIENZE relazionali e situate, nella scelta di una scrittura brillante e di cui ci si fida fin dalle prime righe, Il libro della vagina va dai primi rudimenti anatomici fino alle mestruazioni, la contraccezione, l’aborto, compresa la depilazione, la menopausa eccetera. Ciò significa che, al pari di un manuale, può essere consultato anche parzialmente secondo l’esigenza della lettrice o del lettore, non sarebbe male che lo leggessero anche gli uomini. Tradotto in molte lingue, le autrici si rendono conto ben presto che l’esito dell’operazione ha superato oggi le loro iniziali intenzioni, per la divulgazione e per i vari contesti geografici e materiali in cui si è andato a collocare.

«Abbiamo voluto scrivere questo libro sulle vagine per diverse ragioni. La prima è che nonostante si possa registrare una grande attenzione alla salute e al corpo, nel bene e nel male, esistono molte donne – anche adulte – che, insoddisfatte dal poco tempo che viene loro dedicato dai medici quando si tratta di sessualità, si affidano a risposte semplici che vanno a cercare su web. A volte sono troppo complesse, a volte apodittiche e dunque altrettanto incomprensibili. Sembra paradossale ma in questo bombardamento di informazioni abbiamo ben poche fonti a cui rivolgerci quando ci interroghiamo sui nostri corpi. Ciò che abbiamo inteso fare è dare un contributo alle insufficienti conoscenze che ancora si hanno sul sesso femminile, per fare anche da contrappeso con le sciocchezze pseudoscientifiche che circolano. Abbiamo utilizzato diversi consulenti e aggiornato le varie edizioni tenendo il passo sui progressi e le nuove scoperte».

LA STESURA DEL TESTO ha un effetto trasformativo in Nina Brochmann ed Ellen Stokken Dahl: «anche chi non è mai stata femminista lo diventa, rendendosi conto di quanto spesso vi sia stato uno squilibrio nella storia della medicina, della scienza. Una trascuratezza imperdonabile da cui tuttavia le donne, grazie alla forza dei propri corpi, si sono già liberate. Per fare uno dei tanti esempi possibili, è abbastanza interessante che una malattia come l’endometriosi – che colpisce fino al 10% delle donne – sia qualcosa di cui abbiamo avuto notizie scientifiche solo arrivate alla facoltà di medicina. Se gli uomini avessero camminato con dolori lancinanti nei testicoli, siamo certe che avremmo sentito parlare di ciò come di una priorità nazionale da risolvere subito».

Sarà bene leggere allora queste «meraviglie e misteri del sesso femminile», come recita il sottotitolo. Non sono «monologhi», come quelli proposti da Eve Ensler nel 1996, eppure hanno la potenza liberatoria di una pluralità luminosa di narrazioni, con voce propria.

[Alessandra Pigliaru 11/05/2018]

L’università del crimine, Petros Markaris

Doveva essere una «trilogia della crisi», ma L’università del crimine,

appena pubblicato da La nave di Teseo (pp. 333, euro 18) è l’undicesima

indagine che vede impegnato il commissario della polizia di Atene

Kostas Charitos. La drammatica emergenza greca d’inizio decennio si è

tramutata in una convivenza quotidiana, ma non per questo meno dolorosa,

con i tagli allo Stato sociale e l’impoverimento generalizzato della

popolazione, tale da convincere Petros Markaris a proseguire nel suo

lavoro.

Tra gli autori ellenici più noti e tradotti a livello internazionale, a lungo collaboratore del regista Theo Angelopoulos, con il quale ha scritto capolavori quali Lo sguardo di Ulisse e L’eternità e un giorno, Markaris, che è nato a Istanbul nel 1937 da una famiglia di origine armena, ha così reso lo sbirro schivo e disincantato protagonista dei suoi romanzi uno dei testimoni più noti di quanto accade in Grecia.

Ospite della kermesse del Libro di Torino (oggi alle 18 sarà alla Cascina Roccafranca nell’ambito del Salone Off), lo scrittore parteciperà domenica allo Scrittura Festival di Ravenna (Palazzo dei Congressi, ore 18).

Qualcuno sta uccidendo dei celebri professori universitari che hanno lasciato l’accademia per dei «posti» governativi ben pagati. Dopo aver indagato in passato su banchieri e uomini d’affari corrotti, politici e faccendieri di ogni sorta, in «L’università del crimine» Charitos racconta un nuovo capitolo di quel « tradimento delle élite» su cui cercano di fare luce le sue inchieste dentro la crisi greca.

In realtà, il vero problema è che questi docenti sono sedotti dal potere e dal denaro e finiscono in qualche modo per abbandonare i loro studenti, già in estrema difficoltà per le condizioni in cui versa l’università greca e l’intero sistema dell’istruzione a causa dei tagli imposti dalla Troika. Dopo il danno, viene però anche la beffa, nel senso che mantengono spesso anche i posti che hanno lasciato negli ateni – con la politica, si sa, niente è mai certo per sempre – e pesano così ancora su quel sistema educativo che come dicevo è già in ginocchio. Non rinunciano alla carriera e cercano solo, diventando ministri o sottosegretari, nuova gloria e soprattutto altri soldi.

Uno dei professori uccisi veniva dall’estrema sinistra, ma aveva scelto il potere e abdicato alle proprie convinzioni giovanili. Un po’ quello che lei, da sempre di sinistra, sembra imputare anche al governo di Syriza. Non crede di essere troppo duro, vista la complessità della situazione greca?

Assolutamente no. Le mie critiche si basano sulla realtà dei fatti. Il partito di Alexis Tsipras ha vinto le elezioni spiegando che non avrebbe mai accettato le imposizioni dell’Unione europea , del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea. Una volta giunto al potere, ha sottoscritto invece tutte quelle richieste. Di sinistra, dopo gli annunci, è rimasto ben poco.

Nel frattempo, per tornare al tema del suo romanzo, la crisi ha prodotto un crollo nell’offerta formativa e una fuga dei giovani alla ricerca sia di studi adeguati che di un lavoro. I greci sono tornati ad essere popolo di emigranti?

Fino a qualche decennio fa era difficile trovare famiglie greche che non potessero vantare almeno un parente immigrato, soprattutto, negli Stati Uniti, in Canada o in Australia. Poi le cose sono cambiate, un po’ come è accaduto anche da voi in Italia. Ma oggi si assiste alla ripresa delle partenze. Molti giovani, e non solo loro, hanno perso ogni speranza di poter vivere decentemente in Grecia e hanno ricominciato a cercare altrove in Europa le chance che mancano a casa loro. Per questo, la nuova indagine in cui è impegnato Charitos rappresenta anche un modo per affrontare uno dei temi decisivi per il futuro del nostro paese, quello dell’istruzione.

Proprio il commissario Charitos, nato per indagare su chi stava «uccidendo» la Grecia, rappresenta quel ceto medio che la crisi sembra aver spazzato via. Come se la passa in questo momento?

Piuttosto male. Lui e la moglie Adriana sono arrivati ad Atene tanti anni fa dalla regione settentrionale dell’Epiro, una delle più povere del paese, e hanno sempre fatto ricorso alle loro doti di sopravvivenza per tirare avanti tra mille difficoltà. Ad esempio affidandosi alle abitudini della cucina contadina per non perdere il gusto di mangiare malgrado l’aumento spropositato dei prezzi. Oggi mettono in atto una specie di resilienza, prendono colpi ma cercano di non crollare, malgrado la loro vita si faccia ogni giorno più dura e lui possa contare, rispetto a molti altri, su un buon stipendio.

Nato a Istanbul da padre armeno lei non ha ottenuto la cittadinanza greca che dopo la caduta del regime dei Colonnelli. Come valuta il modo in cui l’Europa sta affrontando il tema dei migranti, di cui si è occupato più volte nei suoi romanzi, e le conseguenze di tutto ciò in Grecia?

L’Europa si sta comportando in modo ripugnante, è il minimo che posso dire. Il modo in cui viene trattato questo tema, che poi significa la vita o la morte di migliaia di persone ogni giorno, è del resto l’esempio migliore dell’ipocrisia che caratterizza la politica attuale. La Ue ha scaricato la questione su Grecia e Italia e, mentre si parla sempre dello «spazio comune» di Schengen, in realtà ogni paese sta cercando di costruire il suo piccolo muro contro i migranti. Quanto alla società greca, dovrebbe aver imparato qualcosa dalla sua storia, visto che già negli anni Venti del Novecento ha accolto un numero crescente di persone che arrivavano soprattutto dall’Anatolia. Eppure, dopo il 2008, chi ha sofferto di più per le conseguenze sociali della crisi, invece di capire che stava condividendo proprio con gli immigrati sofferenze e paure, ha ceduto alle sirene dei razzisti e nazisti di Alba Dorata che hanno fatto di questi ultimi il capro espiatorio di tutto ciò che non va nel paese.

In «Lo sguardo di Ulisse», il film che lei ha scritto con Angelopouolos nel 1995, una statua di Lenin che naviga sul Danubio incarna la fine di un’epoca; oggi quale immagine sceglierebbe per raccontare la Grecia?

Ricorrerei certamente ad una foto di persone in fila davanti ad un negozio in cui non possono entrare; lo sguardo fisso sulla vetrina dove sono allineati in buon ordine una serie di prodotti che non si potranno mai più permettere. Mi sembra questo il ritratto migliore non solo della società greca di oggi, ma anche di quella gran parte del mondo che la crisi ha messo in ginocchio, facendo sì che a molti il domani appaia sempre meno rassicurante. E, a volte, neppure garantito.

[Guido Caldiron 11/05/2018]

Tra gli autori ellenici più noti e tradotti a livello internazionale, a lungo collaboratore del regista Theo Angelopoulos, con il quale ha scritto capolavori quali Lo sguardo di Ulisse e L’eternità e un giorno, Markaris, che è nato a Istanbul nel 1937 da una famiglia di origine armena, ha così reso lo sbirro schivo e disincantato protagonista dei suoi romanzi uno dei testimoni più noti di quanto accade in Grecia.

Ospite della kermesse del Libro di Torino (oggi alle 18 sarà alla Cascina Roccafranca nell’ambito del Salone Off), lo scrittore parteciperà domenica allo Scrittura Festival di Ravenna (Palazzo dei Congressi, ore 18).

Qualcuno sta uccidendo dei celebri professori universitari che hanno lasciato l’accademia per dei «posti» governativi ben pagati. Dopo aver indagato in passato su banchieri e uomini d’affari corrotti, politici e faccendieri di ogni sorta, in «L’università del crimine» Charitos racconta un nuovo capitolo di quel « tradimento delle élite» su cui cercano di fare luce le sue inchieste dentro la crisi greca.

In realtà, il vero problema è che questi docenti sono sedotti dal potere e dal denaro e finiscono in qualche modo per abbandonare i loro studenti, già in estrema difficoltà per le condizioni in cui versa l’università greca e l’intero sistema dell’istruzione a causa dei tagli imposti dalla Troika. Dopo il danno, viene però anche la beffa, nel senso che mantengono spesso anche i posti che hanno lasciato negli ateni – con la politica, si sa, niente è mai certo per sempre – e pesano così ancora su quel sistema educativo che come dicevo è già in ginocchio. Non rinunciano alla carriera e cercano solo, diventando ministri o sottosegretari, nuova gloria e soprattutto altri soldi.

Uno dei professori uccisi veniva dall’estrema sinistra, ma aveva scelto il potere e abdicato alle proprie convinzioni giovanili. Un po’ quello che lei, da sempre di sinistra, sembra imputare anche al governo di Syriza. Non crede di essere troppo duro, vista la complessità della situazione greca?

Assolutamente no. Le mie critiche si basano sulla realtà dei fatti. Il partito di Alexis Tsipras ha vinto le elezioni spiegando che non avrebbe mai accettato le imposizioni dell’Unione europea , del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea. Una volta giunto al potere, ha sottoscritto invece tutte quelle richieste. Di sinistra, dopo gli annunci, è rimasto ben poco.

Nel frattempo, per tornare al tema del suo romanzo, la crisi ha prodotto un crollo nell’offerta formativa e una fuga dei giovani alla ricerca sia di studi adeguati che di un lavoro. I greci sono tornati ad essere popolo di emigranti?